ИИ и "китайская комната": речь без субъекта и работа анализа

Иногда мне приносят впечатляюще "умные" тексты: безупречные формулировки, точные определения, корректные связки. Они звучат так плавно, что рука тянется поставить подпись: "понято". Но в кабинете быстро выясняется: текст говорит - человек молчит. Рядом с гладкой речью нет дыхания, нет колебаний, нет следа в теле. Это и есть главный вызов эпохи генеративных моделей: беглость речи перестала быть признаком понимания.

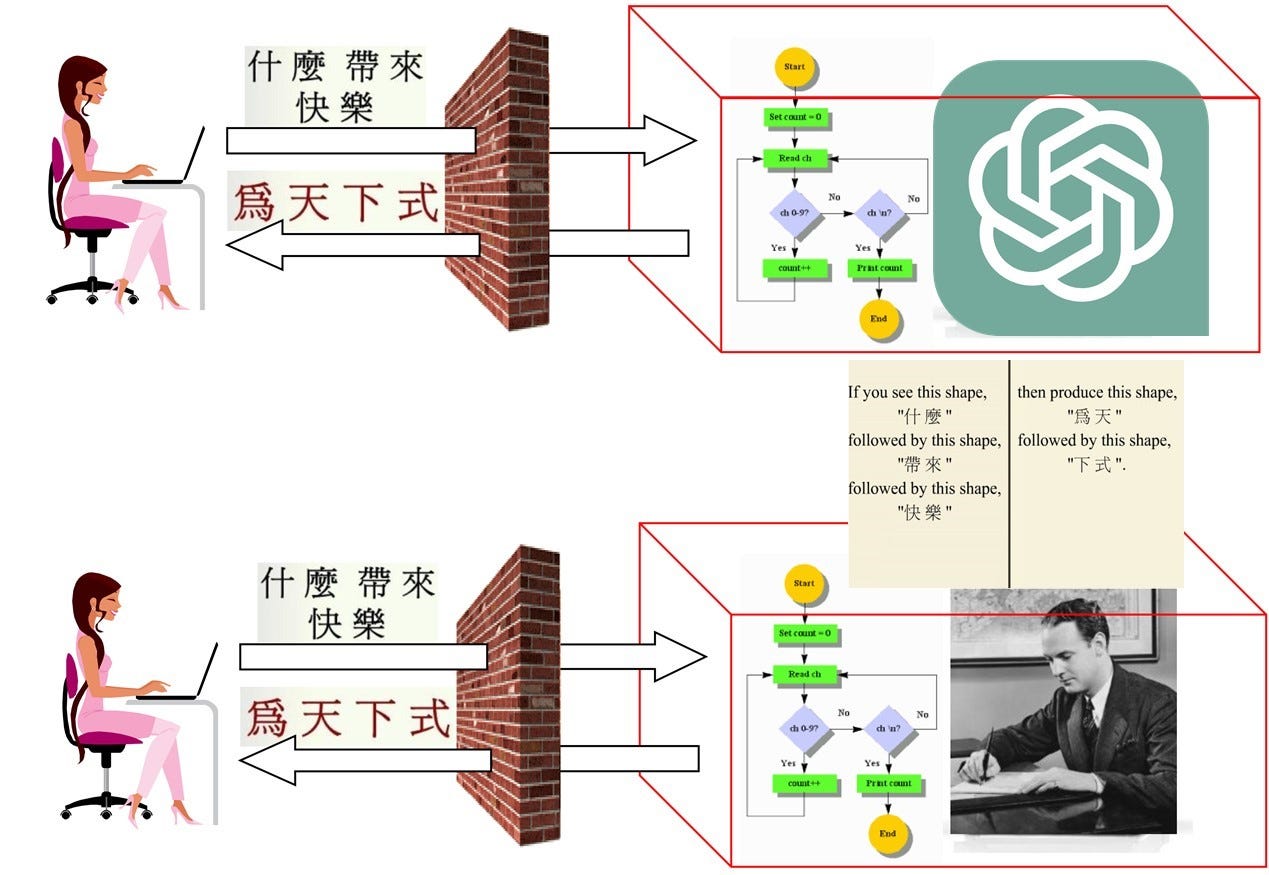

Классический мысленный эксперимент Джона Сёрла - "китайская комната" - давно предвосхитил этот разрыв. В закрытом помещении сидит человек, не знающий китайского, и по инструкции подбирает иероглифы так, что снаружи его ответы кажутся осмысленными. Внутри - одни правила преобразования знаков; синтаксис без семантики. Парадокс в том, что сегодня мы ежедневно оказываемся по обе стороны этой двери: и как читатели, и как авторы "идеально собранных" фраз.

Что именно "не хватает" машине

Язык ИИ - это безличная поверхность. В нём нет желания и бессознательного конфликта, которые и делают речь человеческой. Машина может сымитировать паузу, но не выдержать её; поставить слово "горе", но не встретить аффект утраты; предложить "правильную" форму извинения, но не понести стыд. Она не умеет того, что Бион называл контейнированием: превращением сырых, несносных переживаний в мыслимые элементы, которые можно держать, не разрушаясь.

Здесь важно различие: понимание в анализе - это не сумма значений, не арифметика словаря. Понимание - событие между двумя, когда слово касается тела, а тело - Другого; когда пауза выдерживается, а значение рождается как новый смысл отношений. Эта работа не алгоритмизируется: её параметры - тревога, зависть, вина, любовь - не "данные", а отношения.

Соблазн "субъекта, предполагаемого знания"

Лакан называл "субъектом, предполагаемого знания" ту фигуру, которой мы приписываем ответ - заранее. Сегодня ИИ идеально подходит на эту роль. Он всегда доступен, не утомляется, цитирует Библию и Витгенштейна, поддерживает тон. Перенос на такую фигуру приносит немедленное облегчение: "кто-то знает за меня". Но вместе с облегчением приходят и ловушки.

Первая - интеллектуализация. Я объясняю то, что ещё не могу чувствовать. Речь становится тонкой плёнкой, отделяющей меня от собственного переживания. Вторая - ложное Я (Винникотт): фраза звучит безупречно, но "как будто это не я". Третья - избегание встречи: алгоритм снимает тревогу контакта - и одновременно лишает возможного изменения, которое рождается лишь в отношениях, где что-то поставлено на кон.

Парадоксально, но именно здесь видна психоанализу его историческая миссия. Если ИИ обесценивает "умность" - делает её дешёвой и мгновенно доступной - то субъектность дорожает. Выдерживать конфликт, встречаться со своим желанием, рисковать в отношениях - это становится редким, а потому бесценным навыком.

"Запах" смысла

Мне ближе метафора, которую условно назовём "референт запаха". Есть тексты, которые пахнут: телесной памятью, потерями, стыдом, нежностью, завистью. Их нельзя спутать с идеальной стилизацией. В них остаются шероховатости - как складки на простыне после сна. Иногда одна такая складка говорит больше, чем десять безупречных формул. Машина может подделать слово "запах", но не сам след - не то, что возвращает нас к живому источнику речи.

Отсюда и практическое правило. Когда вы сталкиваетесь с "умным" ответом (собственным или чужим), задайте три вопроса: что я чувствую сейчас; к чему это меня подталкивает; что я прячу за правильностью. А затем верните текст в тело: где он откликается - в горле, в груди, в животе? Если отклика нет, перед вами, скорее всего, китайская комната: правильные знаки без опыта.

Что ИИ действительно может

Это не манифест против машин. Наоборот: их место в аналитической реальности может быть продуктивным - при ясных границах. ИИ годится как вспомогательное Эго: он структурирует материал, собирает черновики, зеркалом языка подсвечивает штампы и рационализации.